トランプ大統領の対アジア関税戦略

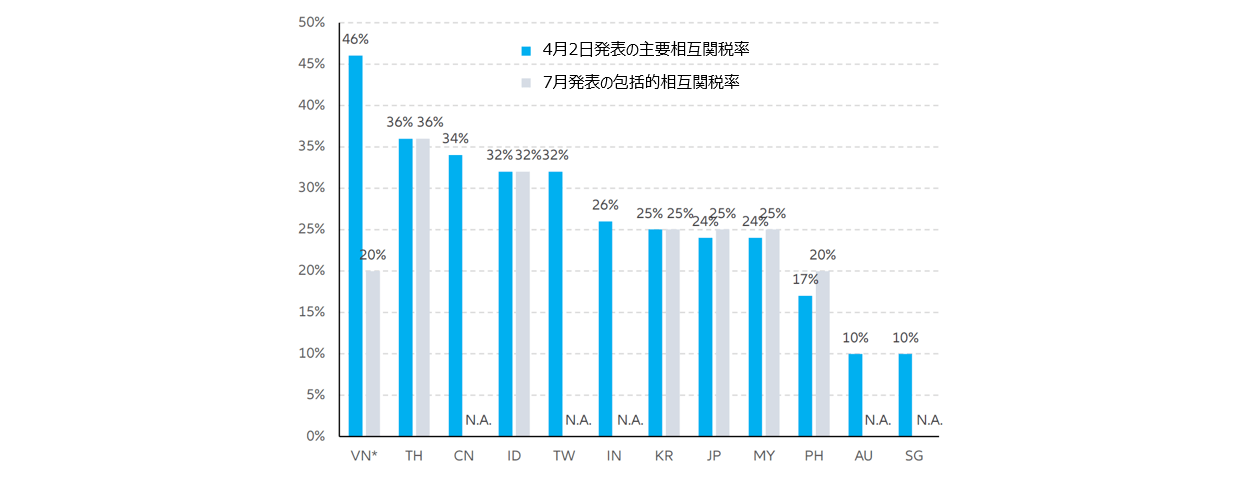

7月上旬、米国のトランプ大統領は複数の貿易相手国に送付した書簡を公開し、その中で米国が8月1日からそれぞれの国に適用する包括的な輸入関税率を予告しました。東アジアの相手国には、フィリピン(関税率20%)、日本、韓国、マレーシア、ブルネイ(25%)、スリランカ(30%)、インドネシア(32%)、バングラデシュ(35%)、タイ、カンボジア(36%)、ラオス、ミャンマー(40%)などがあります。トランプ政権はまた、自動車、半導体、医薬品などの輸入品に対するセクター別関税を見直しており、新たに課す予定です。これにより、アジアの多くの輸出業者の関税負担が増大することになります。

トランプ大統領の対アジア関税戦略には現時点で3つの主要な目的があると考えます。

(1) 貿易・投資に関する譲歩を引き出す:トランプ大統領の狙いは、貿易相手国の関税・非関税障壁を引き下げることによって米国の経常収支と資本・金融収支を改善することにあります。トランプ政権は、米国から輸出する工業製品、エネルギー、農産物、金融サービスのアジア市場へのアクセス拡大と、アジア各国からの直接投資や金融資産の購入の拡大を積極的に目指しています。

(2) 積み替えに対処する:アジア域内で関税率が異なるため、トランプ大統領は、関税逃れのみを目的とする貨物の積み替えを抑制することを目指しています。米国とベトナムの貿易協定やアジア諸国への書簡に、この問題を扱う条項が含まれていることを考えると、今後の貿易協定において、「原産地規則」の厳格化と実施強化を通じて中国などの高関税国からベトナムなどの低関税国への積み替えを阻止するための2段階の関税構造が盛り込まれることが予想されます。

(3) 反米連携を阻止する:トランプ大統領はソーシャルメディアを通じて、「BRICSの反米政策」に同調する国には10%の追加関税を課すと述べました。この発言は、BRICSに米ドルから「離脱」するなら100%の関税をかけるという以前の発言とともに、トランプ大統領が貿易のためだけでなく、地政学的な反米連携を阻止するためにも関税を武器として利用している例と言えます。ブラジルやロシア、インド、中国、南アフリカなどのBRICS諸国と、それらと歩調を合わせているインドネシア、マレーシア、タイなどが影響を受ける可能性があります。

こうした懲罰的な相互関税率は、8月1日に導入された場合、アジアの輸出主導の成長を鈍化させることが予想されます。とはいえ、当初の猶予期限が7月9日だったことを考えると、新たな期限により猶予期間が3週間延びたことになります。2025年後半のアジアの成長は、米国の関税率引き上げ、駆け込み出荷の効果の減退、内需の低迷、過去の景気刺激策による下支え効果の低下などによる圧力の高まりを受けて弱まる可能性が高いと考えます。ただ、現在のドル安環境が続けば、アジアの中央銀行が成長を支えるために国内の金融緩和を継続することが可能になることから、これらの悪影響を最小限に抑えるように作用する可能性があります。

今週のチャート

米国の対アジア相互関税率

注記: Vietnam’s 20% tariff rate is in-line with U.S.-Vietnam trade deal

出所: The White House, CEIC, Haver, Morgan Stanley, AllianzGI Global Economics & Strategy 2025年7月現在。

過去の実績や予測、予想、見込みは将来の実績を示すものではなく、また、将来のパフォーマンスを示唆するものではありません。

来週を考える

来週は、欧州の先行指標と欧州中央銀行(ECB)の政策金利決定、日本のインフレ統計、米国の先行指標、住宅販売統計、耐久財受注などが控えています。

日本では、7月の東京都区部の消費者物価指数(総合と生鮮食品を除くコア)の発表が予定されています。これは、国内の最新のインフレ状況を確認し、日銀の金融政策判断に影響を与える材料となります。

ユーロ圏では、7月のユーロ圏製造業購買担当者景気指数(PMI)が発表され、米国の相互関税引き上げの脅威にさらされている製造業セクターの最新の景況感が明らかになります。焦点となるのは、木曜日のECBの政策金利決定です。市場は全体的に、ECBが2025年後半に追加の金融緩和を実施すると予想しているものの、7月中にも利下げが実施される可能性はほとんどないと見ています。

米国では、米供給管理協会(ISM)が発表する7月のPMIから、最新の景況感が読み取れるでしょう。来週はまた、米国の中古住宅販売戸数が発表されます。市場予想では、6月の販売戸数は400万戸近くに上る見込みです。木曜日には7月の新規失業保険申請件数、金曜日には6月の耐久財受注統計も発表されます。

投資戦略の成功を願っています。